初宮参り(お宮参り)を説明しますね

初宮参り(はつみやまいり)は赤ちゃんが無事に生まれたことを神様に報告し健やかな成長を祈る日本の伝統行事です。

一般的に「お宮参り」とも呼ばれます。

1. 成り立ちと歴史

初宮参りの風習は古くは平安時代から存在していたとされ時代を経て庶民にも広まりました。

•昔の日本では、乳児の死亡率が高く、生後すぐの赤ちゃんは「まだこの世の人ではない」と考えられていました。

•そこで、一定の時期を過ぎた頃に神社へ参拝し 地域の氏神様に「この子をよろしくお願いします」とお願いする儀式が行われるようになりました。

2. いつ行う?(時期)

地域によって異なりますが、一般的には以下の時期に行われます。

•男の子:生後31日目

•女の子:生後32日目

※ ただし、現代では赤ちゃんや母親の体調を優先し、生後1~3か月の間で都合の良い日に行う家庭が増えています。

3. 初宮参りの意味

初宮参りには、以下のような意味が込められています

①赤ちゃんの誕生を神様に報告する

•地域の氏神様に「無事に生まれました」と伝え感謝の気持ちを表します。

②健やかな成長と長寿を願う

•神様のご加護を受け病気や事故なく育つように祈ります。

③家族の絆を深める

•赤ちゃんの誕生を祝う大切な儀式として家族の結びつきを強めます。

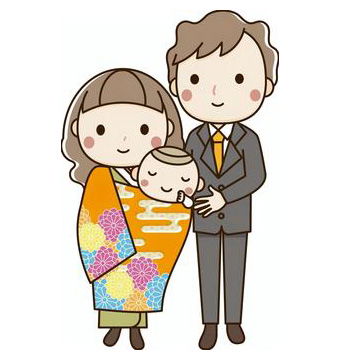

4. 初宮参りの風習・服装

① 赤ちゃんの服装•白羽二重(しろはぶたえ)+祝い着(のしめ)(正式な和装)

•最近ではベビードレスやセレモニードレスを着ることも多い。

② 母親・父親の服装•母親:訪問着、色無地、フォーマルなワンピースやスーツなど。

•父親:スーツやフォーマルな服装。

③ 誰が抱っこする?

•昔の風習では「父方の祖母」が赤ちゃんを抱っこするとされていました。

•これは「産後の母親はまだ穢れ(けがれ)がある」と考えられていたため。

•現在では母親や父親が抱っこしてもOKです。

5. 初宮参りの流れ

①神社へお参り(参拝)•赤ちゃんと家族で神社へ行き氏神様にお参りする。

•祈祷(きとう)を受ける場合もある

②記念撮影

•家族写真を撮ることが多い

③お祝いの食事

•祖父母を交えて食事会をする家庭も多い。

6. 初宮参りのまとめ

初宮参りは、赤ちゃんの誕生を神様に報告し健やかな成長を願う日本の伝統行事です。

平安時代から続く風習で家族の絆を深める大切な機会でもあります。

現代では、赤ちゃんと母親の体調を考慮し日程や服装を自由に選ぶ家庭も増えています。